BOSE(ボーズ)のPCスピーカーシリーズで名機として人気が高かった[BOSE M3]。この後継機としてリーズナブルな[M2]が登場。

M3からM2へ

[M3]は、ボーズ社の日米エンジニアの協力によって誕生した日本専用モデル。日本の住宅事情を考慮して非常にコンパクトなPCスピーカーだったのですが、販売価格は〈49,980円〉と高価であったため値段をみてスルーする人もいました。

しかし、タイミングよく直営店(※1)で試聴できた人達はM3のサウンドが気に入り、ユーザーを着実増やしていきました。(※1:M3は直販サイト/直営店のみでの販売)

ちなみにBOSEの故郷アメリカでは、日本で好評になった[M3]の販売を検討しましたが、手のひらサイズのスピーカーに〈500ドル〉のプライスタグは、アメリカ消費者に厳しいと判断され〈400ドル〉で販売できる[M2]が登場することになります。

[M3]から[M2]への変更点

- 電池駆動の廃止

- 着脱式のスピーカコードを廃止

- リモコンの小型化

- 省かれたスピーカーカバー

- 省かれたキャリングポーチ

[M2]は[M3]の電池駆動やカバー・ポーチといった室外でも使用できる要素をすべて廃止して室内専用モデルへ変更されています。また直営店/ネット販売オンリーだったM3とくらべ、M2から量販店でも販売されました。

| 2024春ウェア | 🌸春の『新着ファッションアイテム』続々入荷❗️ |

|---|---|

| Apple | iPhone 15(2023-24年 新型) |

| ビューティー | ヤスイイね⭐️お得クーポン・タイムセール(お買い得情報) |

M2からComputer MusicMonitorへ

2017年現在発売しているモデルからは[M2]の型番はなくなり[Computer MusicMonitor]という名前で販売されています。ネーミングが変わっただけで大きな仕様変更は認められません。

[Computer MusicMonitor]は先代M2と大きさはほとんど変わらないがPC用スピーカーとしてもかなり小さく、その小型ぶりを見たら「この小さいのが¥37,260って…」と値付けに疑問に思う方も多いでしょう。

ちなみに大きさを数字で表すと、

高さ:123 mm、幅: 65 mm、奥行き:123 mm

ほんと驚くくらい手のひらサイズ。しかし、アルミ外装のボディは、右側(アンプ・コントロール装置込み)が〈600 g〉とズッシリと重い。

接続(音声入力)

[Computer MusicMonitor]への入力接続は、ステレオミニプラグのみに対応するアナログ接続のみ。近年多い、光ファイバーデジタルやBluetooth接続などはない。音声入力用のケーブルは付属品があるため、購入したらすぐに接続して試聴できます。

接続はアナログではありますが、アンプの部分はデジタルアンプ構成であるため音量の調整で音質が劣化することがありません。小音量で再生することが多いPCスピーカーにおいて、ボリュームを絞った状態でも音質劣化が理論上ないところがBOSEのこだわりでしょう。

[Computer MusicMonitor]へ接続する機器は、パソコン・Macはもちろん、AndroidスマホやiPhone、iPad、のほかテレビでもゲーム機器でもかまいません。接続する部分がステレオミニジャックであれば、付属ケーブルをつかって音楽再生が可能です。出力側がミニジャック以外の場合は対応する変換ケーブルを用意しましょう。

音質

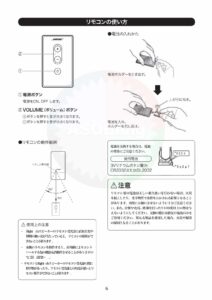

音声ケーブルとACアダプターを接続したら、リモコンか右側スピーカーの電源ボタンをONにして再生です。はじめての電源投入時は、音量ボリュームが小さい設定なので安心。また音量メモリ機能があるため、リモコンか本体で電源OFFにしても、次の電源ON時には聞き終わった音量より少し小さい設定にされています。ただし、コンセントを抜くと初期設定の音量に戻ります。

はじめてスピーカーから音楽が再生するされる瞬間。期待に胸膨らみます。しかし、人によっては「高域が硬い」や「低温の伸び」が気になる人がいるかもしれません。これに関しては暫く再生して馴らし(エージング)をおこなう事で改善されるでしょう。音質は好みの問題もあるので全てに対応しませんが。

私の所有するスピーカーは、高域イメージが硬かったのですが、長い時間再生していたら、少しトゲがあった高域が聞きやすくなりました。他のスピーカーも所有して再生しているので[Computer MusicMonitor]の音に馴れたわけではありません。

このスピーカーの高域部分の良いところは、まず音場がクリアで、かなり小さい部分の音源を聞き分けられること。たとえば弦楽器のストリングの表現や、バックで演奏されるパーカッションやキーボードの細かい演奏までシッカリと聴き取ることができます。

これはスピーカーのドライバーの質が良いのはもちろんのこと、スピーカーと視聴者の距離が近いことによって音像がボヤケにくいといった、PCスピーカーの環境が良い結果をもたらしているのでしょう。

そして、このスピーカーの『売り』が、小さいボディから想像以上の中低域の再生がおこなわれることです。

これは、スピーカードライバーから発せられる振動を、パッシブ・ラジエーター的なものを共鳴駆動させることで低音を増幅させています。通常のパッシブ・ラジエーターは小音量になると低音表現がほとんどできませんが、このBOSE独自のユニットは小音量でも上手に低音域が補正されます。

この低音増幅の機構は素晴らしく、ウッドベースの低音質感もうまく表現します。この容量のスピーカーでは、パッシブラジエーターを搭載しても低音域再生は実際に困難なのですが『倍音(※2)』をうまく利用しているのでしょう。それにBOSE独自技術による音響補正を駆使しているようです。(※2 倍音:再生表現されない欠落した低音部分を素に倍音を生成し、再生信号に付加することで、人が頭の中で疑似的に低音を知覚できるように再現する)

これらの技術によって意外なほど低音域の表現が可能なっているため、深夜に[Computer MusicMonitor]で再生していて「こんな低域の表現ができるのか!」と驚くことがあります。

ただし、このパッシブラジエーターは、バスドラがガンガン鳴っているハイスピードな音源再生は得意としていません。しかし、それ以外であればアコースティック音楽でも素晴らしい音質と音場を提供してくれます。

| Amazon | 【整備品】Apple iPhone《格安スマホ》 |

|---|---|

| Amazon | 【整備品】ノートPC《格安Win Macパソコン》 |

使いこなそう

あと、エージング(馴らし)が終わったら、入力に利用している接続ケーブルを換えてみると音質が変更できて面白いですよ。音楽ジャンルやお気に入りの音源を好みのケーブルで聞いてみるのも一興かと。

最後に、コンセントにつなぐ電源ケーブルにも電気の流れる方向『極』があります。電源プラグを180度反転させてどっちの方向に挿しても作動するのですが、音響機器の場合、その方向によって音の傾向が変わるときがあります。[Computer MusicMonitor]でも確認できることがあるので、試しにチャレンジして好みの音質を探ってみてくださいね。

| 犬猫 保護支援 | 『保護犬・保護猫』支援プログラム |

|---|---|

| ふるさと納税 | ふるさと納税 返礼品 人気ランキング |

| 災害非常食 | 長期間 保存食セット(数日分) |

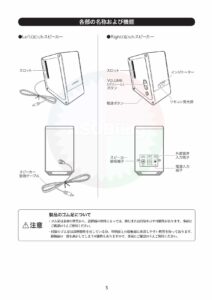

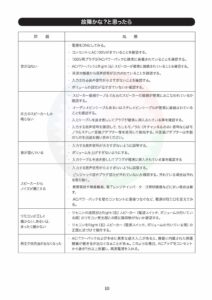

製品取説ガイド(抜粋)

BOSEのコンパクトスピーカー『Computer MusicMonitor』のオーナーズガイド。

※画像クリックで拡大(最大:1200×1695px)

| Amazon | 🌸春の『新着ファッションアイテム』続々入荷🌸 |

|---|

| Amazon | Apple iPhone 15(2023-24年 新型) |

|---|

| 楽天モバイル | 楽天モバイルならスマホの料金が超お得! |

|---|

| 楽天トラベル | 温泉宿・ホテル・レンタカー予約 |

|---|

![iPhone SE から最新機種[iPhone ラインナップ]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/06/iPhone-lineup_ti2-150x150.jpg)

![リーク画像 デザイン[次期モデル iPhone 16 Ultra]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/09/iphone-Fold23_s10-150x150.jpg)

![アップル ガーミン どっちがいい 2台持ち[スマートウォッチ比較]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/08/apple-vs-garmin_ti1-150x150.jpg)

![2台所有 使い分け バッテリー切れ対策[Apple Watch]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/07/watch-Have-two_ti1-150x150.jpg)

![値段 発売時期いつ[新作 iPhone SE 3]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2020/11/2022-iphone-SE3_ti1-150x150.jpg)

![値段 発売時期いつ[2021 新作 iPhone 13]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2021/07/iPhone13_ti1-150x150.jpg)

![値段 発売時期いつ[2020 新作 Apple Watch 6]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-Apple-Watch-6_ti3-150x150.jpg)

![発売いつ 値段 最新情報[2022年モデル 新作 Apple Watch Series 8]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2022/09/Apple-Watch2022_ti1-150x150.jpg)

![値段 発売時期いつ[新作 iPhone SE 2]](https://play.asobiing.com/wp-content/uploads/2020/01/2020-iphone-SE_ti1-150x150.jpg)